Wiedersehen mit »The Greatest«

Die Dokusereie »Muhammad Ali« ist eine klassische Boxgeschichte, die versucht, auch gesellschaftliche Themen abzudecken

Von Paul Dziedzic

Muhammad Ali war der bekannteste Sportler des 20. Jahrhunderts. In vielen Schwarzen Haushalten ist er bis heute schon fast Teil der Familie. Das liegt vor allem daran, dass er auch eine der lautesten Stimmen der US-Amerikanischen Bürgerrechtsbewegung und Verbündeter der Dritten Welt war. Dass ihm gleich eine ganze Doku-Serie gewidmet wird, sollte also nicht verwundern.

Filmemacher Ken Burns erzählt die Geschichte vor allem durch die Augen zahlreicher wortgewandter Zeitzeug*innen. Das Kommentieren wird dabei meist Männern überlassen, was für eine Serie aus dem Jahr 2021 schwach ist. Auch versucht sich die Doku darin, in der Erzählung neutral zu bleiben – bei Ali, der es wusste, überspitzt und provokativ aufzutreten, ist das allerdings kaum möglich.

Dass es sich um eine US-amerikanische Doku handelt, lässt sich am hohen Tempo und der Dynamik der Handlung erkennen. So eilt die Doku – von Motown, Jimi Hendrix Riffs und Old School Hip Hop getragen – von Ereignis zu Ereignis und bleibt damit durchgehend spannend, obwohl vieles vom Leben Alis bekannt ist. Doch gerade dadurch, dass die Biographie des Boxers fein chronologisch geordnet erzählt wird, lassen sich die vielen popkulturellen und gesellschaftlichen Momente endlich gut einordnen – die legendären Kämpfe (Ali beugt sich über seinen zu Boden gegangenen Gegner und zieht eine Grimasse), die zeitüberdauernden Sprüche (»Ali boma ye!«) und bedeutenden politischen Momente (»Ich habe keinen Streit mit diesen Viet Cong«). Der Aufbau ist typisch für eine Boxergeschichte, er beginnt mit dem Aufstieg, beschreibt den Höhepunkt, es gibt einen Fall und schließlich ein Comeback. Zwischendurch klopft Ali seine typischen Sprüche – witzig, beleidigend, kämpferisch, aber immer im Sinne der Show, die da die Muhammad Ali Show war.

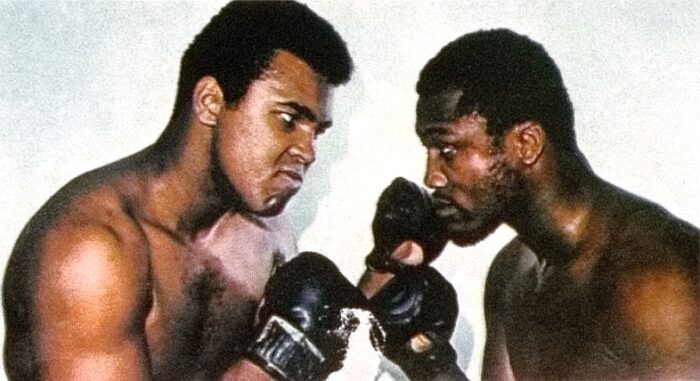

Interessanter jedoch ist, dass die Serie sich – mal besser, mal schlechter – darin versucht, einen gesellschaftlichen Kontext herzustellen. Alis Biographie spiegelt auch die der USA. Sein Wandel ist auch der Wandel im Land. So wird auch seine Annäherung an die Bürgerrechtsbewegung erzählt und wir erfahren etwa von der Biographie von Malcolm X, Martin Luther King und ihrer Beziehung zu Ali. Die Serie taucht auch in die Kurzbiographien seiner Gegner ein, wie Joe Frazier, dessen steiniger Einstieg in den Sport erklärt wird. »Man kämpft, weil man eh jeden Tag kämpft«, fasst einer der Kommentatoren die Ursprünge des Boxens als Sport der Marginalisierten zusammen.

Und obwohl Joe Frazier Muhammad Alis Hauptgegner war, weil eben jede klassische Boxgeschichte einen braucht, ist die Nation of Islam, der Ali angehörte, die eigentliche Schattenseite seines Lebens. Die Schwarze nationalistische Organisation hatte mit ihrem Anführer Elijah Muhammad einen enormen Einfluss auf Ali und profitierte vom Prestige und Geld Alis. Die interne Korruption und Fixierung auf Elijah Mohammad waren die Gründe, warum beispielsweise Malcolm X die Organisation verließ.

Unterbeleuchtet bleibt indes die Rolle der Industrie selbst, der Ali mit seinen Kämpfen zwar Geld in die Kassen spülte (»Ali hat die Industrie gerettet«), deren Einfluss auf ihn aber wiederum kaum problematisiert wird – das Boxen ist schließlich der amerikanische Traum, in dem Schwarze aufsteigen können, so die Logik.

Obwohl sie unterm Strich mehr eine Hommage als eine kritische Betrachtung bleibt, ist die Serie sehenswert für alle, die in Erinnerung schwelgen oder jene, die mehr über »The Greatest« erfahren wollen – zu sehen ist »Muhammad Ali« von Ken Burns, Sarah Burns und David MacMahon noch bis zum 12. März in der ARTE Mediathek.