Der Fall Sean Combs

Mutmaßlich hat der US-Rapper P. Diddy über Jahre Minderjährige und Erwachsene missbraucht – auch wenn er verurteilt werden wird, die Musikbranche ändert sich dadurch nicht

Von Kristin Lein

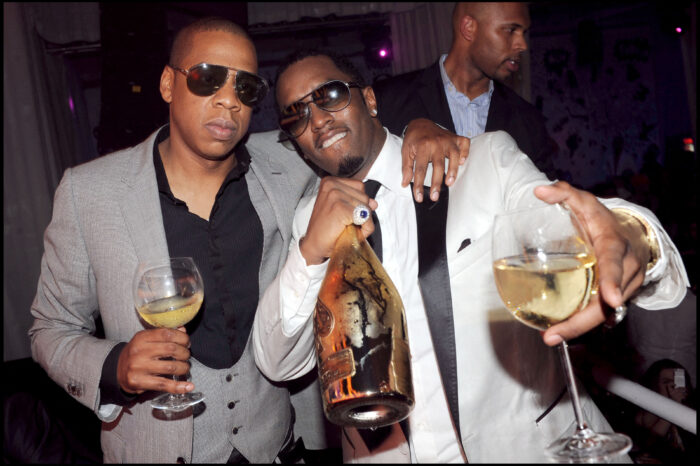

Ein Gerücht, das man Anfang der 2000er Jahre in Deutschland über Sean »Diddy« Combs las, war, dass er für die Morde an 2Pac und The Notorious B.I.G. verantwortlich sei. Dieses Gerücht verfolgt ihn bis heute, an seinem Erfolg hat es jedoch wenig geändert. Combs ist seit den 1990er Jahren unter dem Namen P. Diddy einer der erfolgreichsten und einflussreichsten Unternehmer der Musikbranche weltweit. Bis jetzt.

Am 17. September 2024 wurde Combs verhaftet und unter anderem wegen Menschenhandels und Erpressung angeklagt. Die Verhaftung basiert auf einer Anzeige der Sängerin und Ex-Freundin Combs, Casandra Fine. Es folgten Hausdurchsuchungen und ein geleaktes Video, in dem Combs massiv gewalttätig gegenüber Fine wird. Seitdem wurden etwa ein Dutzend weitere Klagen von Combs weiteren Opfern eingereicht. Seine Anträge auf Freilassung gegen Kaution wurden mehrfach vom Gericht abgelehnt.

Wer Zeit hat, sich in dieses Rabbithole zu begeben und die langen Auflistungen von Combs sexualisierten Gewalt- und anderen Taten liest, stellt schnell fest, dass es seit den frühen 90er Jahren immer wieder mehr als deutliche Hinweise auf den Missbrauch gab. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass ein weiteres Mal viele Menschen Bescheid wussten, nichts – oder nur hinter vorgehaltener Hand – gesagt haben und keine wirklichen Konsequenzen forderten, bis sie selbst davon profitieren konnten.

Vom Künstler zur Ware

Derzeit ist es eher ruhig um den Fall. Das zeigt auch, wie kurz ein Nachrichtenzyklus geworden ist. Der Prozess steht jedoch noch bevor und wird das Interesse vermutlich erneut anfachen. Immerhin ist Sean Combs nicht der erste große Künstler, dessen missbräuchliches Verhalten in den letzten Jahren öffentlich wurde und die Hoffnung weckt, dass sich jetzt vielleicht doch etwas ändert. Aber wird sich etwas ändern? Robert Kelly, Rammstein, Marilyn Manson und Co. sind so lange davongekommen und tun es zum Teil immer noch, weil sexualisierte Gewalt, vor allem gegen Frauen, Normalität ist, ein gesellschaftliches Problem, keines ausschließlich von Prominenten. Dass die Systematik sexualisierter Gewalt bei großen Stars solche Ausmaße annehmen kann, liegt mehr noch als am Patriarchat am Kapitalismus. Künstler*innen sind inzwischen nicht nur Produzent*innen der Ware Musik, sie sind dank Labelindustrien selbst zur Ware geworden, die viel Geld einbringt. Das gilt es, um jeden Preis zu schützen.

Trotz aller Erfolge fühlen sich Bewegungen und Initiativen wie #metoo an wie ein Tropfen auf dem heißen Stein.

Apropos Preis: Einer der Profit aus Combs Niedergang schlagen dürfte, ist Curtis »50 Cent« Jackson, der seit ca. 20 Jahren immer wieder gegen Combs schießt und nun eine Dokumentation über den Fall von Combs auf Netflix veröffentlichen wird. Außerdem hat in den letzten Monaten Jaguar Wright, eine Sängerin aus Philadelphia, die früher unter anderem eng mit The Roots und Jay-Z zusammengearbeitet hat, mit angeblichen Insiderberichten »aus der Branche« für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Die Gerüchteküche brodelt, und es wird versucht, auf die eine oder andere Weise Gewinn damit zu machen. Es wird spekuliert, wer als Nächstes als Täter geouted wird, ob Combs für ihn gefährliche Zeug*innen umgebracht hat und wer ihm dabei geholfen haben könnte. Dabei schwingt oft eine große Portion Homophobie mit, denn Combs Opfer sind wohl nicht nur Frauen, sondern auch Männer, Kinder und Jugendliche, von denen einige, so wird spekuliert, mittlerweile selbst Stars sind. Rücksichtnahme auf Opfer und Überlebende sind dagegen selten im öffentlichen Diskurs zu spüren.

Sysiphus-Aktivismus

Es gab und gibt Versuche, die Stimmen der Überlebenden zu stärken und in den Vordergrund zu rücken. Und trotzdem fühlen sich Bewegungen und Initiativen, wie #metoo oder musicmetoo Deutschland, trotz aller Erfolge, an wie Tropfen auf den heißen Stein.

Einer der Gründe für dieses Gefühl, schreiben Mariame Kaba und Rachel Herzing in Kaba’s Buch »We Do This ’Til We Free Us« ist, dass hinter den Aufrufen an Betroffene, ihre Geschichten zu teilen, die Botschaft steht, dass für jede*n Einzelne Hilfe vom und durch das Rechtssystem möglich ist. Dabei, so schreiben Kaba und Herzinger weiter, sieht die Justiz überhaupt nicht vor, die Machtdynamiken, die sexualisierte Gewalt erst ermöglichen, zu adressieren oder gar aufzulösen. Genauso wenig, wie sie sich darum kümmert, ob Überlebende tatsächlich von dieser Art des Erlebten »heilen« können. Wie das in der Praxis aussieht, zeigt der Fall einer anderen erfolgreichen Künstlerin sehr eindrücklich:

In ihrer neuen Dokumentation »Megan Thee Stallion: In Her Words« zeigt Megan Pete a.k.a. Rapperin Megan Thee Stallion eindrucksvoll, welche Konsequenzen es für sie hatte und bis heute hat, dass sie als Opfer körperlicher Gewalt eines prominenten Mannes nicht schwieg. Der Sänger Tory Lanez, mit bürgerlichen Namen Daystar Peterson, schoss der Rapperin nach einer Promi-Party in die Füße. Unter den prominenten Künstlern, die sich daraufhin über Pete lustig gemacht haben und deren Solidarität dem Täter galt und gilt, waren unter anderem 50Cent und Sean Combs. Dabei geht es in den seltensten Fällen um die Gewalterfahrung, die Pete gemacht hat, sondern um die Frage, ob sie eine sexuelle Beziehung mit dem Täter einging und ob sie die erlebte Gewalt nun ausnutzt, um von Lanez Prominenz zu profitieren.

Betroffene sexualisierter Gewalt kennen diese Täter-Opfer-Umkehrung nur zu gut. Sie ist Teil einer Strategie, die auch Sean Combs und andere Täter nutzen, um ihre vermeintliche Unschuld zu suggerieren und Überlebende zu diskreditieren. Am Ende ist es so, wie Kaba und Herzing anmahnen: Die Gewalt hört nicht auf, nachdem Petes Täter verurteilt und inhaftiert ist. Sie geht weiter in Kommentarspalten, Essays und Podcasts.

Die Musikindustrie selbst bleibt auch bei erfolgreichen Verfahren fast unberührt. Durch den Fokus auf einzelne Täter bleiben die Strukturen weitestgehend unangetastet. Es rüttelt kurz und dann fällt alles wieder an seinen Platz. Auch wenn es hier und da Frauen in Führungspositionen gibt, diskriminierungskritische Workshops und Männer, die ihr Verhalten reflektieren und über ihre Gefühle sprechen, sowie viele engagierte Frauen, die schon so lange versuchen, von innen heraus dagegen zu arbeiten, ändert sich an den Gegebenheiten wenig. Nicht nur das Verhältnis zwischen Künstler*in und Vermarktungslogik bleibt bestehen, die Industrie bleibt auch ein »Boys Club«. Was in Instagram-Storys und Interviews als harmonisches Arbeiten in einer kreativen Branche beschrieben wird, sind in Wirklichkeit strenge Hierarchien mit mieser Bezahlung für alle, die keinen Prominenten-Status haben. Das Verhalten von Künstlern und Kollegen bleibt ungeahndet, auch wenn die Mitarbeiter*innen schon früh begonnen haben, sich hinter vorgehaltener Hand auszutauschen. »Boys will be Boys« und das nächste Release wartet schon darauf, die Charts zu erobern und Millionen einzuspielen.