Machen, was wir wollen

Selbstbestimmung heißt für die einen, für das Recht auf, und für die anderen, gegen die Pflicht zur Reproduktion zu kämpfen

Von Sarah

Schon in den 1970er Jahren haben materialistische Feminist*innen den Arbeitsbegriff der westlichen Linken ordentlich ins Wanken gebracht. Sie begannen diejenigen Tätigkeiten als Ausbeutung zu bezeichnen, die im kapitalistischen, patriarchalen Selbstverständnis Akte der Großzügigkeit, der Liebe und des sogenannten »weiblichen Charakters« darstellten: Kinder gebären und erziehen, körperliche und mentale Pflege anderer Menschen, Reinigung von Räumen sowie Sexarbeit.

Sie ent-mystifizierten damit die Arbeit, welche der (Wieder-)Herstellung von Arbeitskraft als wichtigste Ware im Kapitalismus dient: die Reproduktionsarbeit. Zentraler Fokus der Kritik war somit auch die zentrale Organisationseinheit für reproduktive Arbeitsteilung und Ausbeutung: die bürgerliche Kleinfamilie.

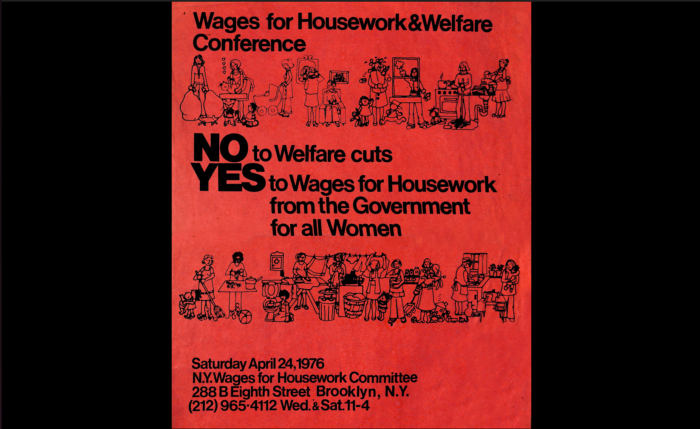

Auch aktivistisch schlug sich dieser Fokus nieder: die internationalistische Kampagne Wages for Housework (WfH), welche die Forderung nach Entlohnung von Hausarbeit zur Sichtbarmachung nicht-entlohnter Arbeit(er*innen) innerhalb der unterdrückten Klasse einsetzte. Den Aktivist*innen war es wichtig zu betonen, dass die Forderung nie auf eine faktische Entlohnung, d.h. auf eine Ausweitung von kapitalistischer Inwertsetzung im bisher nicht-entlohnten Bereichen, abzielte, sondern als revolutionäre Perspektive verstanden werden sollte, welche »natürlich« erscheinende Tätigkeiten als Arbeit für das Kapital benennt.

Die Forderung nach dem Ende der Unterdrückung durch Reproduktionsarbeit für das Kapital wurde begleitet durch die Forderung nach der Überwindung von Geschlechter- und Sexualitätsnormen sowie der Institution Familie.

So schrieb die feministische Philosophin Silvia Federici 1974 sinngemäß: Wir wollen Arbeit als das bezeichnen, was sie ist, damit wir schließlich wiederentdecken, was Liebe ist, und unsere Sexualität entwickeln, die wir nie gekannt haben.

Die damaligen Forderungen sind nach wie vor aktuell. Die Mystifizierung von reproduktiver Arbeit, von Geschlechterrollen und Heterosexualität und vor allem der Familie als naturgegeben, normal und romantisch hält (auch innerhalb der Linken) an.

Der etwas andere Arbeitskampf

Die Familie stellt ein grundlegend anderes politisches Kampfterrain als der traditionell entlohnte Sektor dar: Anstelle der Fabrik oder des Büros steht das Eigenheim, das vermeintlich Private, die intime Beziehung. Obwohl sich produzierende Lohnarbeit und reproduzierende Haus- und Pflegearbeit immer mehr überschneiden, gibt es Unterschiede in den jeweiligen Ausgangsbedingungen.

Der Staat versucht, als Handlanger der kapitalistischen Ordnung queere Lebensweisen zurückzudrängen.

Sich und andere zu reproduzieren ist an Körperlichkeit und Zwischenmenschlichkeit gebunden. Eine pflegende Person kann eine über die Zeit gewachsene Beziehung zur gepflegten Person nicht so einfach aufgeben. Eine schwangere Person kann ihren »Arbeitsplatz« nicht so einfach verlassen.

Hinzu kommt: Wer schon einmal einer Geburt beigewohnt hat, weiß, dass die Kontrolle über den gebärenden Körper relativ gering ist – oder wie Maggie Nelson in ihrem Buch »Die Argonauten« schreibt: »You don’t do labor. Labor does you.« (dt.: Du machst nicht die Wehen/die Arbeit, die Wehen/die Arbeit machen dich.) Von der reproduktiven Arbeit »gemacht« zu werden, sollte uns jedoch nicht abhalten, die größtmögliche Kontrolle über unsere Reproduktionsmittel, unsere Körper und Beziehungen, zu erstreiten, so feministische Theoretiker*in Sophie Lewis.

Dieser Kampf um die Aneignung der Reproduktionsmittel (Körper und Beziehungen) gestaltet sich jedoch nicht für alle Menschen gleich. Denn Selbstbestimmung in dem Fall bedeutet nicht nur, reproduktive Arbeit verweigern zu können (wie im Fall der Kampagne WfH), sondern sie einfordern zu dürfen, wenn sie Menschen vom Staat oder der Gesellschaft verweigert wird.

Ein Beispiel: Queere Menschen bewegen sich in einem Spannungsfeld zwischen a) Forderungen nach Inklusion in Reproduktionsgerechtigkeit und b) einer (un-)bewussten Verweigerung der reproduktiven (kapitalistischen) Spielregeln.

Queere Beziehungen stören an bestimmten Punkten die heteronormative Kleinfamilien-Ordnung; und werden so gefährlich für eine re/produktive Arbeitsteilung für das Kapital. Wer bringt in queeren Familien die neuen Arbeiter*innen auf die Welt? Wer macht 24/7 Hausarbeit für lau, während »die bessere Hälfte« den Lohn nach Hause schafft?

Der Staat versucht, als Handlanger der kapitalistischen Ordnung, queere Lebensweisen zurückzudrängen mithilfe gewaltvoller Beschneidung reproduktiver Freiheiten von Frauen und Queers. Das umfasst nicht nur Abtreibungsverbote, sondern auch Zwangssterilisation, Sorgerechts-, Ehe- und Adoptionsverbote für queere Menschen und Familien.

Gleichzeitig existiert die Tendenz der Eingliederung queerer Lebensweisen in die kapitalistische (Familien-)Ordnung, wie zum Beispiel durch die »Ehe für alle«.

Auch Queers leben innerhalb der kapitalistischen Systematik und ihrer Geschlechter- und Sexualitätsnormierung; sie sind nie vollständig von reproduktiver Arbeit für das Kapital befreit. So schreibt eine lesbische Splittergruppe der Kampagne WfH 1975: In lesbischen Beziehungen kümmern wir uns immer noch um uns selbst und um andere Frauen (andere Arbeiterinnen), es ist also keine Ausflucht vor unserer Arbeit.

Gute Nanny, schlechte Mutter

Die Widersprüchlichkeit von Einschluss und Ausschluss in Bezug auf reproduktive Wertschöpfung trifft auch von Rassismus betroffene Menschen. Schwarze Frauen und Frauen of Color werden zum einen nicht in weiße Vorstellungen von Weiblichkeit, Mütterlichkeit und »Familientauglichkeit« gefasst – ein Umstand, der sich in die Zeit des Kolonialismus zurückverfolgen lässt. Neben dem Zwang zur produktiven Arbeit auf den Feldern wurden sie in die feminisierten Rollen von Geburtshelfer*innen, Köch*innen, Produzent*innen neuer Sklav*innen gezwungen.

Nach wie vor bewegen sich Schwarze und migrantisierte Frauen auf dem mittlerweile vollständig globalisierten Arbeitsmarkt in einem Spannungsfeld zwischen einer männlich konnotierten Versorgerrolle innerhalb ihrer Communities und der Übernahme feminisierter reproduktiver Tätigkeiten für die weiße Familien. Sollte sich doch dem Erhalt und der Pflege des eigenen Lebens zugewandt werden, diszipliniert der Staat u.a. mittels Streichung von Sozialgeldern ab einer bestimmten Kinderanzahl, Familien entzweienden Jugend- und Asylämtern und öffentlicher Dämonisierung. Denn die rassistische reproduktive Arbeitsteilung darf nicht unterlaufen werden, wie die Professorin und Autorin Saidiya Hartman schreibt: Sie (die Schwarze Frau) ist die beste Nanny und die schlechteste Mutter.

Wo Unterdrückung ist, finden wir Widerstand

Wir sehen also: Der Kampf um selbstbestimmte Reproduktion gestaltet sich für Menschen je nach ihrer gesellschaftlichen Position unterschiedlich. Für manche Menschen bedeutet Befreiung mehr Reproduktion, mehr Familie, mehr herkömmliche Beziehungsvorstellungen; für manche Menschen bedeutet Befreiung das Gegenteil. Andere Ausgangsbedingungen und andere Visionen produzieren jeweils andere Widerstandsstrategien.

Reproduktive Sabotage und reproduktiver Streik in Form von Kindstötungen und Abtreibungsmaßnahmen wurden seit jeher (bspw. von versklavten Personen) eingesetzt. Dass Menschen überhaupt in diesen Selbstverteidigungsmodus kommen müssen, ist grausam genug. Jedoch scheint offensichtlich: Die Reproduktion eines anderen Lebewesens zu verweigern, kann bedeuten, das eigene Leben zu retten.

Auf der anderen Seite wird Organisierung von reproduktiver Arbeit eingesetzt, um sich reproduktive Rechte zu erstreiten, wenn sie systematisch verweigert werden. In den 1970er Jahren kollektivierten Schwarze Lesben und Lesben of Color die Kinderziehung unter der Prämisse »All Children of Lesbians Are Ours« (dt.: Alle Kinder von Lesben sind unsere Kinder). Das stellt nicht nur den Grundpfeiler der Familie – Eigentumsbeziehung zwischen Eltern und Kind – bewusst infrage, sondern äußert sich als Widerstand gegenüber rassistischen, queerfeindlichen Ideologien und materiellen Zwängen, die es ihnen schlicht nicht ermöglichen den privatisierten (Alb)Traum der Kleinfamilie zu leben.

Auch wenn sich Ausgangsbedingungen, Visionen und Widerstandsstrategien unterscheiden mögen, sehe ich ein verbindendes Element in dem Anti-Arbeitsansatz der Kampagne WfH: Am Ende wollen wir selber darüber entscheiden können, wie, wann, wo – und zu welchem Zweck – wir uns und andere reproduzieren.

Reproduktion stellt unter kapitalistischen Verhältnissen immer auch Ausbeutung und Unterdrückung entlang von Geschlecht, Sexualität und race dar, die sogar lebensgefährdend sein kann. Dabei ist Reproduktion etwas Überlebensnotwendiges. Wir sind alle an unsere Körperlichkeit und Beziehungen zu anderen Menschen und der Umwelt gebunden. Zumindest zurzeit, vielleicht auch für immer.

Es lohnt sich also jetzt und auch in Zukunft, für selbstbestimmte Reproduktion zu kämpfen, damit die Beziehungen, die wir zu uns und anderen führen, nicht mehr Arbeit für Kapital, Staat und Patriarchat sind, sondern Bedürfnisbefriedigung – von uns, für uns.