Organisation als Lösung?

Über die aktuelle Sehnsucht der Linken nach Parteien und Gewerkschaften

Von Slave Cubela

So viel steht fest: Die Linke ist im Organisationsfieber. Im Zuge des 100. Todestages von Lenin erfährt so dessen Konzept einer Kaderpartei 2024 viel publizistisches Wohlwollen. In seinem Buch »If we burn«, das der Analyse der globalen Protestwelle seit 2008 gewidmet ist, kommt Vincent Bevins zu dem Ergebnis, dass diese gescheitert sei, weil es ihr an Organisation fehlte, und er verweist dabei – oh Wunder! – auf Lenin. Und jetzt, wo die Linkspartei bei bundesweit drei Prozent Wähler*innenzuspruch dümpelt, wird allenthalben die Rettung dieser Organisation diskutiert. In der sonst so zersplitterten Linken scheint sich eine Einigkeit abzuzeichnen: Will die Linke in den nächsten Jahren bestehen, dann braucht sie Organisation. Doch ist das alles so einfach, wie es sich darstellt? Sind denn formalisierte, oftmals hierarchische, mitgliederbasierte und programmatisch weitgehend homogene Strukturen bzw. Organisationen tatsächlich derart wichtig und zielführend für linke Politik?

Zwischen politischem Wollen und sozialem Können

Das stärkste Argument für den Aufbau linker Organisationen scheint mir das Folgende: Wenn Menschen ihre Geschichte bewusst machen wollen, dann müssen sie sich bewusst miteinander verbinden, um ihr Leben dann gemeinsam in ihrem Sinne geschichtlich zu machen. Wenn also Arbeiter*innen z.B. in einer für sie zumindest gerechteren Welt leben wollen, dann scheint es folgerichtig zu sein, dass sie miteinander in Arbeiter*innenparteien und/oder Gewerkschaften kämpfen. Organisationen sollen also nicht nur Wirkkraft entfalten, indem sie Kräfte bündeln. Gerade emanzipative Organisationen sollen ein Stück weit darüber hinaus das institutionell vorwegnehmen, was das große Ziel der radikalen Linken ist, nämlich eine nachhaltige Gesellschaft der sozialen Freiheit.

Doch: Der beste Wille zur Organisierung hebt die soziale Prägung nicht auf, die Menschen erfahren haben, bevor sie zu einer Organisation stoßen und während sie in ihr agieren. Wie das folgenreich wird, zeigt sich, wenn wir berücksichtigen, dass selbst da, wo die Vereinigung von Menschen in einer Organisation gelingt, die Organisationsarbeit anhaltend Ressourcen braucht. Das sind keineswegs nur Zeitressourcen. Um in einer Organisation aktiv sein zu können, muss man reden, zuhören, argumentieren können. Dazu kommt, dass man nicht nur gut lesen können muss, man muss sich auch über komplexe Sachprobleme beständig auf dem Laufenden halten und diese im Gesellschafts- und Organisationskontext verorten können.

Der Ressourceneinsatz kann nun ein Stück weit durch Arbeitsteilung innerhalb einer Organisation an die Möglichkeiten der Mitglieder angepasst werden. Und wenn die entsprechende Organisation in wichtige soziale Kämpfe verwickelt ist, dann dürften viele Mitglieder auch phasenweise ohne Blick auf die eigenen Ressourcen aktiv sein. Aber diese Ausnahmen sorgen nicht dafür, dass die sozialen Voraussetzungen qua individueller Ressourcen in linken Organisationen keine Rolle spielen. Im Gegenteil: Gerade in einer Klassengesellschaft wie der unsrigen sind auch Wissen und Bildung ungleich verteilt, so dass Individuen aus dem Bürger*innentum oder in einem Bildungsverhältnis stehende Aufsteiger*innen aus der Arbeiter*innenklasse hier Ressourcenvorteile haben. Das meint aber auch: Diese ressourcenstarken Individuen haben bessere Chancen, Macht in einer Organisation anzuhäufen, gerade wenn diese, wie häufig in der Linken, klassenübergreifend sind. Für Arbeiter*innen und andere Menschen aus beherrschten sozialen Klassen wiederum ist Organisationsarbeit schlicht schwerer zu leisten. Auch wenn es da immer Ausnahmen gibt, werden Menschen aus bildungsfernen Schichten mit langen, erschöpfenden Arbeitstagen in Organisationen »in the long run« einen geringeren Einfluss haben oder erst gar kein Interesse an Organisationsengagement formulieren.

Die Realität von Massenorganisationen

Blickt man mit diesem Wissen auf die Geschichte linker Organisationen, dann wird man stutzen. Ohne Zweifel kennt die Geschichte der Linken eine Reihe von Großorganisationen, die in ihrer Zeit eine wichtige emanzipative Rolle gespielt haben. So hob die SPD im Wilhelminismus nicht nur das Selbstbewusstsein vieler Arbeiter*innen, ohne ihr Wachstum hätte es die Bismarck’schen Sozialreformen auch nicht gegeben. Man denke an die militanten Kämpfe der UAW bei der Organisierung der US-Autoindustrie in den 1930er Jahren. Oder aber an die immense Bedeutung der PCI in Italien, die eine ganze Reihe wichtiger Verbesserungen des Lebens von Arbeiter*innen direkt oder indirekt ermöglichte.

Der beste Wille zur Organisierung hebt die soziale Prägung nicht auf, die Menschen erfahren haben, bevor sie zu einer Organisation stoßen.

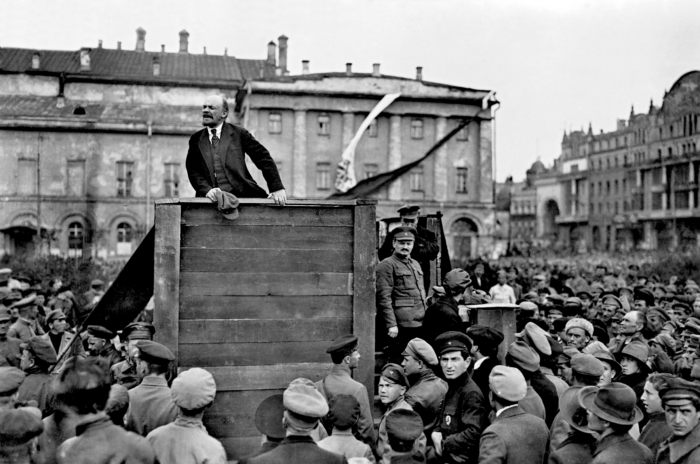

Wenn es also übertrieben wäre, die historische Bedeutung dieser linken Großorganisationen zu leugnen, dann ist es zugleich wichtig, den fragilen Charakter dieser Massenorganisationen nicht zu übersehen, der eben in den Ressourcenunterschieden fußte, die in diesen Organisationen gegenwärtig blieben. So hat Hans-Josef Steinberg schon vor Jahrzehnten gezeigt, dass sozialdemokratische Arbeiter*innen im Wilhelminismus kaum schwere, theoretische Literatur und schon gar keinen Marx gelesen haben, was Jonathan Rose für die britischen Arbeiter*innenklassen bis in das beginnende 20. Jahrhundert bestätigt hat. Alf Lüdtke hat wiederum in seinen Studien über den proletarischen »Eigen-Sinn« mehrfach anhand von Quellen herausgearbeitet, dass die Motivation vieler Arbeiter*innen beim Besuch von Partei-Veranstaltungen nach langen Arbeitstagen im kostenlosen Bierkonsum und der Geselligkeit bestand, und Orlando Figes sieht ähnlich eigensinnige Motivlagen als Grund dafür, warum z.B. viele russische Arbeiter*innen den im Land weithin unbekannten Lenin 1917 bei einer Ankunft am Bahnhof begrüßten. Während Jonathan Rose auf Studien hinweist, die verdeutlichen, dass Arbeiter*innen die Reden auch von beliebten, basisnahen Labour-Politikern teilweise nicht verstanden, weil ihre Wortkenntnisse nicht ausreichten, dann verdeutlicht Grant Aymot in seinem überaus lesenswerten Buch über die PCI in Italien, dass viele Arbeiter*innen an Debatten, Kurswechseln oder anderen Neuerungen nicht interessiert waren, auch weil ihnen die Parteipresse schnuppe war.

Diese Forschungsergebnisse belegen aber nicht nur die These, dass gerade Arbeiter*innen durch den Mangel an Zeit- und Bildungsressourcen an linkem Organisationsleben nur sehr distanziert und mit instrumentellen Motiven teilnahmen. Meines Erachtens offenbaren diese Ergebnisse zugleich jene kleinen, politischen Risse in diesen Organisationen, die dann gerade in zugespitzten sozialen Konstellationen deren politische Implosionen erleichterten. Zur Erinnerung: Die SPD stimmte 1914 nicht nur den Kriegskrediten zu, sie kapitulierte wie nahezu die gesamte deutsche Linke 1933 vor dem Naziterror. Die Labour Party wiederum stand dem Neoliberalismus Thatchers weitgehend passiv gegenüber, lediglich im großen Bergarbeiterstreik 1984/85 gab es massiven linken Widerstand »von unten«. Und obgleich immer noch erfolgreich an der Wahlurne löste sich die PCI nach 1989 auf eine Art und Weise auf, die kluge Beobachter wie Lucio Magri auch Jahre später ratlos zurückließ. Doch zur ganzen Wahrheit dieser Implosionen gehört eben auch, dass in all diesen Fällen die einfachen Mitglieder dieser Arbeiter*innenorganisationen weitgehend passiv blieben. Weder kam es zu Massenaustritten noch stellte man die Organisationsführung ernstlich in Frage. Das sich abzeichnende Muster scheint also zu sein, dass Arbeiter*innen phasenweise für linke Großorganisationen gewinn- und begeisterbar sind, dass aber dennoch die Bindekraft selten ausreicht, um zu verhindern, dass die gleichen Arbeiter*innen der Krise oder dem Untergang von linken Organisationen weitgehend aktivitätslos beiwohnen.

Die Realität von Kaderorganisationen

Wenn somit also linke Großorganisationen zumindest Zweifel an ihrer politischen Wirksamkeit notwendig machen, weil in ihnen insbesondere Mitglieder aus beherrschten Klassen eher an den Rand der politischen Prozesse gedrängt werden, dann scheint die Konsequenz einfach zu sein: Warum sich nicht in der linken Organisierungsarbeit auf jene Individuen konzentrieren, die genügend Ressourcen für eine unablässige Organisationsarbeit haben? Oder historisch gefragt: Zeigt sich nicht vor allem in der Lenin’schen Partei neuen Typs, dass eine Aktivist*innenpartei als linkes Organisationsmodell weiterhin brauchbar ist, weil schließlich diese Partei mit der Russischen Revolution den größten welthistorischen Erfolg der Linken überhaupt erzielte?

Arbeiter*innen waren historisch phasenweise für linke Großorganisationen gewinn- und begeisterbar, doch die Bindekraft hat selten ausgereicht, um zu verhindern, dass die gleichen Arbeiter*innen der Krise oder dem Untergang ihrer Organisationen weitgehend aktivitätslos beiwohnten. Warum ist das so?

Um nicht zu weit auszuholen, möchte ich mich hier auf drei Anmerkungen beschränken. Erstens: Das Konzept der Partei neuen Typs ist in der Linken inzwischen derart »überdiskutiert« worden, dass man in diesem Gedankengemenge gern übersieht, dass sich seine Entstehung vor allem dem Zeitkontext im zaristischen Russland verdankt. In einem Land, in dem die Geheimpolizei Ochrana unablässig Jagd auf Andersdenkende und Oppositionelle machte, wäre der Aufbau einer linken Großorganisation schlicht naiv gewesen. Entsprechend hatte z.B. Karl Kautsky an der Kaderpartei zunächst ebenso wenig auszusetzen – sah er in dieser Idee doch Ähnlichkeiten zum Verhalten der deutschen Sozialdemokratie unter den Sozialistengesetzen – wie die spätere Führungsfigur der Menschewiki Julius Martow.

Zweitens: War der Aufbau einer linken Kaderorganisation zwar eine naheliegende Idee im zaristischen Russland, dann gehört zur geschichtlichen Wahrheit auch, dass diese Idee dank massiver staatlicher Repression schnell scheiterte. Nicht nur waren die Bolschewiki bereits vor 1914 von Spitzeln durchsetzt. Erhebliche Teile dieser Partei – Lenin inklusive – mussten sich auch über Jahre hinweg ins Exil begeben. Wie unwirksam und entfernt von den russischen Realitäten die bolschewistische Kaderpartei tatsächlich war, wird zudem deutlich, wenn man sich daran erinnert, dass Lenin eine Revolution in seinem Leben nach dem Gang ins Exil nicht nur für unwahrscheinlich hielt, sondern dass er 1917 in Zürich von den Ereignissen in Russland völlig überrascht wurde.

Drittens: versuchen wir einen Moment an die große, von den Bolschewiken unablässig verbreitete Legende zu glauben, der zufolge die Partei neuen Typs der entscheidende Erfolgsfaktor bei der Russischen Revolution war. Selbst wenn wir dieser Legende glauben, kann man schwer leugnen, dass der machtpolitische Erfolg dieser kleinen linken Aktivist*innenorganisation in direktem Verhältnis zu ihrem emanzipatorischen Versagen stand. Denn einmal an den großen Schalthebeln der Macht angelangt, war das Problem überhaupt nicht gelöst, das darin bestand, dass eine kleine Gruppe von Linken auf eine weitgehend eigensinnige Gesellschaft traf, der der Kommunismus letztlich piepegal war. Und da sich diese kleine Gruppe von Linken selbst schon in Richtung Machterwerb konditioniert hatte, war es naheliegend, dass sie dachte, sie könne die soziale Emanzipation erzwingen, was z.B. dazu führte, dass Trotzki schon kurz nach der Revolution von der Bedeutung von Zwangsarbeit für den Aufbau des Sozialismus überzeugt war, was Stalin dann später besonders konsequent aufgriff.

Eine Schönwetterlinke?

Doch schütten wir das Kind nicht mit dem Bade aus. Die hier getätigten Überlegungen sind zu kurz und das Thema zu groß, damit man der Linken laut zurufen könnte, sie solle ablassen von ihrem Organisationsfieber. Aber es wäre schön, wenn diese Überlegungen einen Mini-Beitrag dazu leisten könnten, dass die Linke in diesem Fieber einen kühleren, kritischeren Kopf gegenüber ihrer Organisationsarbeit gewänne. Denn egal, wie man zu linken Organisationsbemühungen auch stehen mag: Wenn diese Bemühungen aus der Vergangenheit zu nichts geführt haben, wenn sie im Gegenteil den Heldenmärchen der alten Linken aufsitzen, dann sind sie nur eine Form des Hoffnungs-Hoppings.

Und um das zu betonen: Es wird mit Sicherheit auch nicht besser, wenn wir in dieser schweren Krise weiterhin eine radikale Kritik linker Fundamente verweigern und stattdessen unablässig davon reden, dass die Linke Hoffnung zu verbreiten hätte oder dass sie gebraucht würde. So sehr nämlich dieses »Sich-selbst-Mut-zusprechen« zutiefst menschlich ist, so heikel ist es zugleich. Denn es provoziert zumindest den Verdacht, dass die Linke sich, ihre Geschichte und die Gegenwart reflexiv nur noch erträgt, indem sie diese mit schönen Tupfern versieht. Allein, dann sind wir eine Schönwetterlinke in unpassendster Zeit, denn wie es eine Western-Figur treffend formulierte: Der Friedhof liegt voller Optimisten!