Abgrenzung bringt uns nicht weiter

Eine Antwort auf die Kritik an den »roten Gruppen« in ak 711

In der letzten ak-Ausgabe fragte sich Sebastian Bähr angesichts des Erstarkens sogenannter roter, orthodox-kommunistischer Gruppen, was die antiautoritäre Linke falsch gemacht hat. Was sie falsch gemacht hat, lässt sich zum Teil anhand des Artikels erklären: Sebastian grenzt sich ab, ohne sich wirklich für die von ihm kritisierten Gruppen zu interessieren. Er versucht nicht, Anknüpfungspunkte zu finden und kritisiert nicht konstruktiv-solidarisch. Das finde ich falsch und politisch kontraproduktiv. Sebastians Ausblick ist, dass wir als antiautoritäre radikale Linke bessere politische Arbeit machen müssen, damit die jungen Leute nicht zu den »roten Gruppen« gehen. Ich denke, dass es gut wäre herauszufinden, wer diese neuen »roten Gruppen« sind, welche politischen Ideen sie haben und wie ihre Praxis aussieht.

Das Problem ist, dass die Bezeichnungen »rote Gruppen« oder »orthodox-kommunistische Gruppen«, die der Autor synonym verwendet, jeweils vage sind. Wenn man die Website der neu gegründeten »Kommunistischen Partei« liest, drängt sich der Eindruck einer top-down organisierten stalinistischen Gruppe auf, und man möchte lieber nichts mit ihnen zu tun haben. Wenn man hingegen mitkriegt, wer in Lichtenberg Küche für alle organisiert oder wer sich an internationalen Solidaritätsaktionen für kämpfende Belegschaften beteiligt, dann sieht das ganz anders aus. Ich finde, dass wir, statt sie pauschal abzuschreiben, uns überlegen sollten, wie wir als klassenorientierte radikale Linke auch mit diesen Gruppen zusammenkommen können.

Gruppen aus dem linksradikalen Milieu neigen dazu, sich abzugrenzen. Von punktueller Bündnispolitik für die nächste große Mobilisierung abgesehen, bleibt man gerne unter sich und schaut auf alle anderen Gruppen hinab. Natürlich ist es wichtig, sich gegen menschenfeindliche Ideologien abzugrenzen. Allzu oft ist die Haltung jedoch einfach, dass die eigene Gruppe die aller-intelligenteste ist und alle anderen Dummköpfe. Man fühlt sich in Opposition und Konkurrenz zu allen anderen Gruppen wohl und verwendet wenig Energie darauf, sich zu verstehen, Differenzen aus dem Weg zu räumen oder zumindest genau zu fassen.

Endlich Leute mit Klassenbewusstsein

Statt entsetzt zu sein über die neuen orthodox-kommunistischen Gruppen, könnte man auch sagen: Viele junge Leute mit Klassenbewusstsein betreten die Bühne – yay, endlich! Genau das, was in den letzten Jahrzehnten gefehlt hat! Ein konstruktiverer Umgang wäre, sich zunächst für die Gruppen zu interessieren, zu deren Veranstaltungen zu gehen, Kontakt aufzunehmen und in den praktischen Austausch zu treten. Was machen sie für Arbeit im Alltag? Nachdem man sich ein ausreichend genaues Bild gemacht hat, ist es richtig, Kritik zu üben, wenn das angebracht ist. Manche orthodox-kommunistischen Gruppen arbeiten tatsächlich mit autoritären Methoden.

Zum Beispiel bauen sie sogenannte Vorfeldorganisationen auf, Gruppen, die einen anderen Namen haben als die eigentliche Gruppe, in denen aber tatsächlich die Mitglieder der Mutterorganisation aktiv sind, aber eben nicht offen. In der Vorfeldorganisation wird so die Illusion einer unabhängigen Gruppe erzeugt, in Wirklichkeit ist sie lediglich dazu da, Mitglieder für die Muttergruppe zu rekrutieren. Mit solchen Methoden eine Revolution vorzubereiten, deren Erfolg von der Selbstorganisation der Arbeiter*innenklasse abhängt, ist ein Widerspruch in sich und wird schiefgehen. Ein anderes Problem von manchen roten Gruppen ist die Verherrlichung der Sowjetunion »bis 1953«. Auch, dass sie ihren eigenen politischen Ansichten »Wissenschaftlichkeit« zuschreiben, ist nervtötend, weil offen dogmatisch. Aber ist es korrekt, allen »roten Gruppen« Stalinismus zu unterstellen? Sind sich diese ganzen Gruppen wirklich so ähnlich? Kann man sie tatsächlich alle in einen Topf werfen?

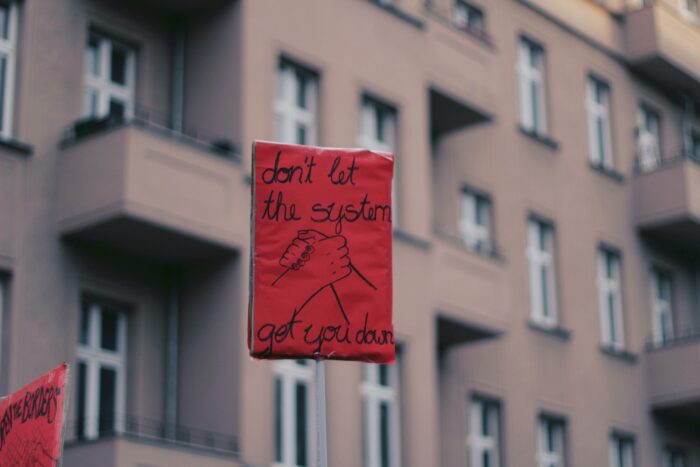

Sich über Befreiungsnationalismus die Köpfe einzuschlagen und andere Gruppen abzuschreiben, ist keine Kunst.

Den »roten Gruppen« vorzuwerfen, sie seien autoritär, mag bei vielen gerechtfertigt sein, aber es ist leider kein Alleinstellungsmerkmal. Auch in postautonomen Gruppen sind Hinterzimmerabsprachen gang und gäbe, in jeder antiautoritären Gruppe gibt es informelle Hierarchien. Müsste man das nicht genauso kritisieren und als etwas ansehen, das sich ändern muss?

In meiner Wahrnehmung haben Genoss*innen, die sich in den neuen »roten Gruppen« organisieren, ein gefestigtes Klassenbewusstsein und setzen auf Stadtteilarbeit und Betriebsarbeit, statt sich, wie die meisten postautonomen Gruppen, immer noch vor allem auf die Organisation von Demonstrationen und Blockaden zu beschränken und Kampagnenpolitik zu betreiben. Viele ihrer Mitglieder kommen aus der Arbeiter*innenklasse und haben normale Berufe. Sie machen daher Erfahrungen, die manchem postautonomen Linken, der an der Uni oder für eine linke NGO arbeitet, möglicherweise fehlen. Wenn, dann ginge es darum, die »roten Gruppen« solidarisch zu kritisieren, in konstruktiver Absicht, und die eigene Praxis gleich mit. Am besten wäre es aber, endlich Räume für die gesamte klassenorientierte Linke zu organisieren, in denen wir uns weiterbilden und zusammenkommen können. Den Anfang könnte ein Kongress machen.

Austausch ausbauen, Lagerbildung abbauen

Auf einem solchen Kongress könnten Fragen diskutiert werden, die sich der gesamten klassenorientierten Linken stellen. Man könnte über die Organisationsfrage diskutieren: Auf communaut.org gab es eine gehaltvolle Debatte zum Thema, und vor Kurzem wurde die oben erwähnte Kommunistische Partei gegründet – viel Stoff für Gespräche! Man könnte über Täterschutz und Frauenhass in der radikalen Linken reden, auch etwas, das sowohl autoritäre als auch antiautoritäre Gruppen betrifft und wozu es gleichzeitig so viel Expertise in der Szene gibt und so viel krasses Fehlverhalten.

Man könnte über revolutionäre Stadtteilarbeit und Betriebsintervention diskutieren und darüber, welche konkrete politische Praxis vielversprechend ist und weshalb. Die Debatte über Befreiungsnationalismus könnte angegangen werden. Es wäre auch wichtig, als klassenorientierte Linke gemeinsam nach vorne zu diskutieren: darüber, wie wir uns eine postkapitalistische Produktionsweise vorstellen und wie der Übergang dahin aussehen könnte. Welche konkrete politische Praxis sich daraus für das Hier und Jetzt ableiten lässt. Welche Zusammenarbeit zwischen den klassenorientierten Gruppen nötig wäre. Einige Ansätze, wie das länderübergreifende Unterstützen kämpfender Belegschaften, liegen auf der Hand. Aber gäbe es nicht viel mehr, was wir gemeinsam angehen müssten? Bräuchten wir nicht eine Koordination für revolutionäre Bildungsarbeit und viel mehr Zusammenarbeit der unabhängigen Medienprojekte aus dem klassenorientieren Milieu? Bräuchten wir nicht schon längst eine standardisierte Weiterbildung in Sachen praktischer Feminismus? Ließe sich das nicht ganz leicht organisieren, vorausgesetzt, die Gruppen stünden in einem Zusammenhang miteinander?

So eine Zusammenarbeit als klassenorientierte radikale Linke setzt eine bestimmte Haltung voraus. Sich über Befreiungsnationalismus die Köpfe einzuschlagen und Gruppen vorschnell abzuschreiben, ist keine Kunst und wird einer Situation, in der der Faschismus wiederkehrt, ohne eine organisierte Linke, die ihm entgegentritt, nicht gerecht. Wir haben die Pflicht, uns aufeinander zu zu bewegen. Dazu gehört es, vorsichtig, korrekt und präzise zu sein, wenn es darum geht, tatsächliche gravierende politische Differenzen und rote Linien zu benennen, und genau zu begründen, weshalb sie rote Linien darstellen. Vor allem aber müssen wir das reflexhafte Lagerdenken überwinden.

Es ist nötig, einen Prozess einzuleiten, in dem wir uns nicht nur als Teil einer bestimmten Gruppe begreifen, sondern als Genoss*innen, deren Ziele mit denen der anderen in unserem politischen Milieu zu 98 Prozent übereinstimmen. Wir alle lehnen die Grausamkeiten und die Zerstörungswut des kapitalistischen Normalvollzuges ab. Wir alle tun unsere politische Arbeit, weil wir uns eine menschenfreundliche Gesellschaftsordnung wünschen. Alles andere ist eine Frage der politischen Bildung.

Wir brauchen Räume, in denen wir uns kennenlernen und voneinander lernen können – und verabreden, in welcher Form wir zusammenarbeiten wollen. Es gibt viel Potenzial, das geopfert wird, weil wir lieber auf Strohmänner einhauen, statt kritisch-solidarisch und genau zu sein. Oder weil Einzelne existenziell mit einem idealisierten Bild ihrer eigenen Gruppe verschmolzen sind und darüber das große Ganze, dass wir nämlich eine vereinte revolutionäre Bewegung aufbauen müssen, aus den Augen verlieren. Das sollten wir ändern. Wenn wir aus der gesellschaftlichen Bedeutungslosigkeit herauswollen, müssen wir anfangen, uns selbst und unsere Gruppe als Teil einer revolutionären Bewegung zu begreifen, und damit anfangen, diese Vorstellung Wirklichkeit werden zu lassen. Gespräch um Gespräch und Begegnung um Begegnung.