Warum wir eine solidarische Katastrophenhilfe aufbauen müssen

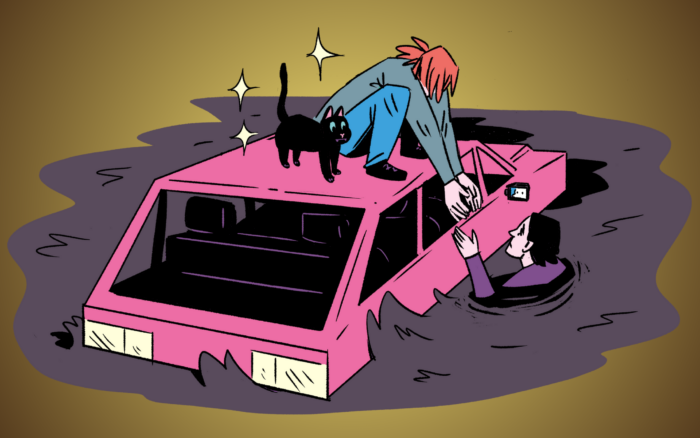

Angesichts der Fluten in Spanien stellt sich die Frage: Wie müssen sich linke und ökologische Bewegungen auf die nächsten Desaster vorbereiten?

Von Nico Graack

Ein endloser Strom von Menschen, die Klamotten voller Schlamm, Schaufeln über der Schulter und Rucksäcke voller Material – in den Flutgebieten Spaniens kommen Menschen zusammen, um der Zerstörung gemeinsam zu trotzen. Diese Bilder gehören zu den stärksten, die das Jahr 2024 hervorgebracht hat. Denn die Klimakatastrophe ist, wie die konkreten Desaster, zu denen sie führt, vor allem eine Erfahrung der Ohnmacht. Und diese Bilder zeigen: Solche Ohnmacht kann sich in kollektive Solidarität übersetzen. Teilweise wurde diese Solidarität von Gewerkschaften und Studierendengruppen organisiert. An ihre Erfahrungen anzuknüpfen, kann neue politische Handlungsräume in der Klimakatastrophe eröffnen. Wir sollten anfangen, uns diese Handlungsräume zu nehmen, und sie nicht auch noch den Neuen Rechten überlassen.

Schauen wir also auf Spanien nicht nur in Schrecken oder Mitleid, sondern um etwas zu lernen für die Desaster, die noch kommen werden. Viele dieser Desaster werden Flutkatastrophen sein – etwa zeitgleich wüteten Fluten auch in Kolumbien, Indonesien, dem Irak, in Senegal, auf Zypern und Sizilien. Gerade Europa wird mit den Rekordtemperaturen im Mittelmeer von immer mehr tödlichen Fluten getroffen werden. Die neue Normalität wird geprägt sein vom permanenten Ausnahmezustand: Immer ist irgendwas.

Zwischen Ohnmacht und Solidarität

Angemessen wären also Vorbereitungsmaßnahmen in gigantischem Ausmaß – und von denen kann momentan keine Rede sein. Während Grüne zwar hier und da neue Dämme und mehr Hochwasserschutz fordern, erstarkt das Narrativ der Neuen Rechten, für die das alles »Klimahysterie« ist: In Málaga, das die Wassermassen erst am 13. November erreichten, stellte sich der rechte Bürgermeister Francisco de la Torre (Partido Popular) noch um 11:45 Uhr vor die Kameras und beteuerte, dass alles in bester Ordnung sei, während Bilder vom selben Tag um 13 Uhr heftige Überschwemmungen zeigten. Die rechte Regierung aus Partido Popular und Vox in der Region Valencia, die am 29. Oktober zuerst von den Fluten getroffen wurde, hatte erst letztes Jahr den von der Vorgängerregierung neu aufgestellten Katastrophennotdienst abgeschafft. Am Tag der Katastrophe wurden Warnungen des nationalen Wetterdiensts nicht weitergeleitet. Die für den Katastrophenschutz verantwortliche, inzwischen entlassene Innenministerin der Region, Salomé Pradas, behauptete, von der Existenz des SMS-Warndienstes erst an diesem Tag erfahren zu haben. Über den gingen die Warnungen gegen acht Uhr abends heraus – lange, nachdem bereits Menschen in ihren eigenen Häusern ertrunken waren.

Achtlosigkeit und zu späte Einsätze des Katastrophenschutzes sind nicht nur ein spanisches Phänomen. Auch im Ahrtal, in Neuseeland oder Polen gab es am Katastrophenschutz nach ähnlichen Ereignissen scharfe Kritik. Im Desaster erleben die Menschen oft zunächst vor allem eines: Ohnmacht. Die Infrastrukturen, auf die wir uns im Alltag verlassen, brechen plötzlich zusammen. Diese Ohnmacht setzt sich bei der Bewältigung der Folgen fort. Einige Dörfer bekamen erst nach Tagen Hilfe vom Militär. In diesen extremen Situationen sind die Menschen auf sich gestellt, und das heißt: Sie müssen sich selbst ermächtigen und gegenseitig stützen.

Was bedeutet das alles für eine Politik der kommenden Desaster? Wir haben eine explosive Konstellation: Auf der einen Seite fühlen sich viele Menschen allein gelassen und sind zurecht wütend. Auf der anderen Seite erleben sie in der erzwungenen Hilflosigkeit kollektive Selbstermächtigung. Das öffnet, was ich das »(anti-)faschistische Fenster« der Desaster nennen würde: ein Zeitraum, in dem enorme politische Veränderungen erstritten werden können. Dafür, dass diese nicht in faschistische, sondern antifaschistische Richtung weisen, müssen wir uns vorbereiten.

Das (anti-)faschistische Fenster des Desasters

Im Fall von Valencia ist noch offen, ob das Fenster für Verbesserungen der Lebenssituation genutzt werden kann, ob zumindest die Geländegewinne der Neuen Rechten in ihrem Kampf gegen die »Klimahysterie« zurückgedreht werden können. Das Potenzial ist da: Schon wenige Tage nach den ersten Fluten wurde der spanische König Felipe VI bei seiner Reise in die Flutgebiete von wütenden Betroffenen mit Matsch beworfen, binnen gut einer Woche waren über 100.000 Menschen auf der Straße, um Konsequenzen für die vielen Toten zu fordern. Die Proteste halten bis heute an. Bisher konnten aber noch keine größeren Errungenschaften für die Betroffenen erstritten werden.

Man stelle sich umgekehrt einmal vor, die Regionalregierung wäre aus dem linken Lager gewesen: Die Neue Rechte wäre wohl rasend schnell darin gewesen, die berechtigte Wut gegen die Regierung zu mobilisieren oder rassistische Neiddebatten gegen finanzielle Hilfen für Migrant*innen loszutreten. Die Neue Rechte ist hervorragend in den sozialen Medien vernetzt – und die spielen im Chaos des Desasters eine zentrale Rolle, sie werden zur wichtigsten Vernetzungsstruktur und Informationsquelle – insbesondere, wenn die offiziellen Kanäle sich in den ersten Stunden als gefährlich erwiesen: Sich auf sie zu verlassen, ist potenziell tödlich.

In dieser Situation haben einige dann genau das getan, was es braucht: Ein breites Bündnis aus Gewerkschaften wie der Confederación General del Trabajo (CGT) und Studierendenbündnissen wie der Organització Juvenil Socialista (OJS) rief am 6. November in den sozialen Medien zu einer Not-Versammlung auf. Das war in Barcelona, wo diese Organisationen traditionell stark sind. Neun Tage also dauerte es, bis linke Bewegungen solidarisch aktiv wurden, und drei weitere Tage, bis das erste Mal Menschen aus diesen Bewegungen sich auf den Weg in die Flutgebiete machten. Bereits am 2. November waren in der Stadt der Künste und der Wissenschaften in Valencia unglaubliche 15.000 Freiwillige auf anderem Wege dorthin gelangt. Das lag nicht an schlechter Organisation der linken Gruppen in Barcelona, sondern auch daran, dass in der Region Barcelona Wetterwarnungen galten und Präsenztreffen verschoben werden mussten. Trotzdem wäre es wichtig, dass linke Strukturen in solchen Situationen schneller reagieren können – dafür müssen sie vorbereitet sein.

Klimanetzwerke organisieren

Allein diese Episode zeigt schon, was für enorme Aufgaben sich in solchen Desastern stellen – und nach den ersten Treffen geht es ja erst los: Die Logistik und das Material müssen organisiert werden. Die Menschen, die in die Flutgebiete fahren, müssen verpflegt und untergebracht werden – dafür hingen sie sich mit vielen anderen Freiwilligengruppen an offizielle Strukturen, die zu dem Zeitpunkt bereits einigermaßen funktionierten. Am Abfahrtsort müssen Spenden gesammelt werden, es muss überhaupt erst einmal herausgefunden werden, was genau gebraucht wird. Und auch die Hilfe vor Ort hört mit dem Keller Auspumpen und Straßen Aufräumen nicht auf. Menschen brauchen Hilfe beim Navigieren der Bürokratie, die auf sie zu kommt: Anträge beim Staat einreichen, Auseinandersetzungen mit den Versicherungen – ein ganzer Wust an politischen Konflikten steckt darin, der um die zentrale Frage kreist: Wer bekommt wann welche Hilfe?

Auch hier ist Vorbereitung hilfreich, um im Katastrophenfall nicht bei Null anfangen zu müssen. Die gemeinsame Arbeit an Solidarität macht uns nicht nur in den konkreten Desastern handlungsfähiger, sondern ist auch ein Weg, der Ohnmacht im Angesicht der Klimakatastrophen im Ganzen zu begegnen. Dafür gibt es bereits Ansätze: Die deutschlandweit aktive Gruppe »Solidarische Klimahilfe« arbeitet seit einiger Zeit an den Vorbereitungen, die dafür nötig sind.

Wenn wir 6.000 Menschen in die Kohleminen mobilisieren können, können wir auch 6.000 Menschen ins nächste Ahrtal bringen.

Mitglieder der Gruppe gingen nach Baar-Ebenhausen in Bayern, das im Juni von heftigen Fluten getroffen wurde, und nach Eisenhüttenstadt, das im September von Fluten bedroht war, und interviewten Menschen vor Ort: Wie haben sie das Desaster erlebt, was waren die Probleme, was hätte geholfen? Eine VetreterIn der Gruppe fasst die Ergebnisse gegenüber ak so zusammen: Neben den Problemen mit Versicherungen, die im Vorfeld für die meisten unerschwinglich waren, und den lächerlich kleinen Soforthilfen – zwischen 2.500 und 5.000 Euro, bei durchschnittlichen Schäden von mehreren zehntausend Euro – war das Problem vor allem, dass zwar viele Menschen helfen wollten, aber wegen Orientierungslosigkeit meist nach kurzer Zeit wieder abzogen.

Hier liegt die Nische für Solidaritätsnetzwerke: die Schnittstelle bereitzustellen zwischen Freiwilligen, dem Material, das sie spenden können, und der Hilfe, die sie leisten können, auf der einen und den Bedürfnissen der Betroffenen auf der anderen Seite. Linke und Klimabewegungen haben durchaus Erfahrungen, die für so eine Arbeit nützlich sind: Wenn wir 6.000 Menschen in die Kohleminen mobilisieren und in Camps versorgen können, können wir auch 6.000 Menschen ins nächste Ahrtal bringen.

Ich wurde manchmal gefragt: Ist die Politisierung solcher Katastrophen nicht eine Instrumentalisierung? Nein. Zumindest dann nicht, wenn die Solidarität bedingungslos ist. Rechte werden früher oder später fordern: »Hilfe nur für Deutsche!« Dagegen müssen wir auf den universellen Anspruch aller Menschen auf Hilfe bestehen – und darauf, dass sich die Wut gegen die tatsächlich Verantwortlichen richtet. Auch globale Vernetzung kann dabei helfen – mit den Gruppen in Spanien, aber auch in Kolumbien, Senegal oder Indonesien: Was können wir voneinander lernen, wie können wir einander unterstützen? Diese Vernetzung ist essentiell, wenn wir in der Desaster-Solidarität nicht die Vereinzelung reproduzieren wollen, die den Klimadiskurs oft prägt. Wir sind alle, global, von der Klimakatastrophe betroffen – aber eine solche gemeinsame Betroffenheit kann nur erlebt werden, wenn die Antworten auch gemeinsam gesucht werden. Das wäre die praktische Antwort auf den rechten Diskurs der nationalen oder ethnischen Abschottung. All diese Fragen müssen Linke und Klimabewegung klären. Einer der Orte, auf denen diese Debatten geführt und Anfänge gemacht werden können, wird das »Kollapscamp« für solidarische Politik im Klimakollaps vom 28. bis 31. August 2025 sein.