Gedenken von unten

In Uruguay halten viele Initiativen die Erinnerung an die unter der Diktatur Verschwundenen und ihre Kämpfe wach

Von Alix Arnold

Die revolutionären Träume der 1970er Jahre wurden in mehreren Ländern Südamerikas von Militärs zerschlagen. In Uruguay herrschte die zivil-militärische Diktatur von 1973 bis 1985. Tausende wurden in dieser Zeit verhaftet und gefoltert; 197 Menschen verschwanden. Von den drei Millionen Einwohner*innen flohen 380.000 ins Exil.

José »Pepe« Mujica war als Mitglied der Nationalen Befreiungsbewegung MLN-Tupamaros, einer linken Stadtguerilla-Bewegung in Uruguay, 13 Jahre lang unter unmenschlichen Bedingungen als Geisel eingekerkert. 2010 wurde der ehemalige politische Gefangene als Kandidat des Linksbündnisses Frente Amplio zum Präsidenten gewählt. An einer Aufarbeitung der Diktaturverbrechen zeigte er aber kein Interesse. Während die Kirchners im Nachbarland Argentinien die Verfolgung der Täter*innen und die Förderung der Erinnerungskultur zur Regierungspolitik machten, unternahm Pepe Mujica in seiner fünfjährigen Amtszeit nichts dergleichen. Es gibt jedoch in dem kleinen Land eine beeindruckende Erinnerungskultur von unten, wie wir letztes Jahr bei einem Besuch feststellen konnten.

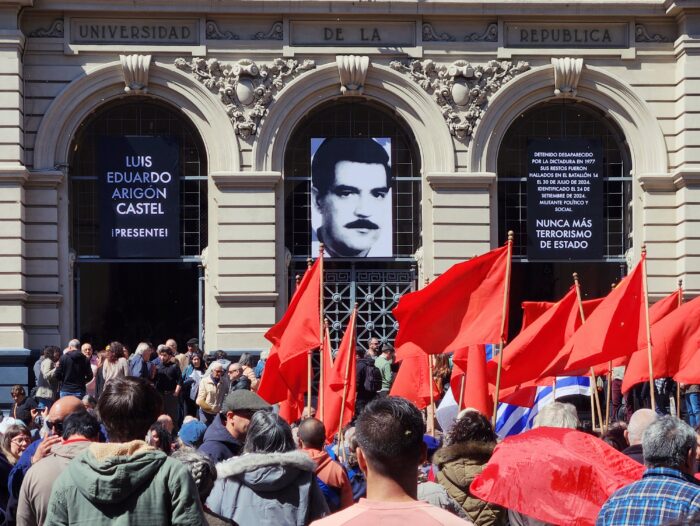

Schon auf dem Weg vom Flughafen in die Stadt berichten uns unsere Freund*innen, dass die Identität des Verschwundenen, dessen Knochen Monate zuvor auf dem Gelände der Militäreinheit Batallion 14 aufgetaucht waren, mit Hilfen einer Datenbank der Forschungsgruppe für forensische Anthropologie GIAF in Argentinien aufgedeckt werden konnte. Nur ein kleiner Teil der Verschwundenen konnte bisher gefunden und identifiziert werden. Von 161 Menschen fehlt immer noch jede Spur. Die Angehörigen von Luis Eduardo Arigón können ihn nun endlich beerdigen – 47 Jahre nach seinem gewaltsamen Verschwinden. Arigón war Gewerkschafter und Kommunist, er arbeitete in einer Buchhandlung und war Vater von zwei Töchtern. Er war 51 Jahre alt, als ihn die Militärs im Juni 1977 aus seiner Wohnung entführten.

Einer von beinahe 200: Luis Eduardo Arigón

Während unseres Besuchs im Oktober findet in und vor der Universität eine öffentliche Ehrung für Luis Eduardo Arigón statt. Trotz der ungünstigen Zeit, vormittags an einem Arbeitstag, sind Hunderte gekommen. Parteigenoss*innen bilden mit roten Fahnen ein Spalier. Auch weitere Verschwundene sind hier präsent. An Wänden und Laternenmasten hängen viele kleine Plakate mit Fotos. Gewerkschaften, Schulen oder Universitäten halten damit die Erinnerung an die Verschwundenen aus ihren Reihen wach.

Der letzte Ort, an dem Luis Eduardo Arigón lebend gesehen wurde, war das Folterzentrum La Tablada am Stadtrand von Montevideo, das die Militärs auf dem Gelände eines ehemaligen Viehmarktes betrieben. Nach der Diktatur diente das Gebäude bis 2012 weiter als Gefängnis. Überlebende und Angehörige von Verschwundenen konnten durchsetzen, dass 2017 zunächst eine Gedenktafel angebracht und 2019 das ganze Gebäude zur Gedenkstätte erklärt wurde. Ehemalige Gefangene bieten eine Führung an, sie zeigen uns den Zellentrakt und die Zimmer im ersten Stock, in denen gefoltert wurde, und weisen auf die Fotos der 13 Gefangenen hin, die von hier aus verschwanden. Auch das Foto von Arigón hängt an einer Zellentür.

Es gab seit dem Ende der Diktatur noch nie den politischen Willen, die Verbrechen aufzuklären.

Wer die Buchmesse besucht, die im Oktober in Montevideo stattfindet, stößt gleich am Eingang auf einen großen Stand mit der Aufschrift »Zentimeter für Zentimeter das ganze Batallion 14«. Dieses Militärgelände, auf dem es ebenfalls ein Folterzentrum gab, gilt als »Geheimfriedhof«. Hier wurden bereits Knochen mehrerer Verschwundener ausgegraben, und es wird weitergesucht. Samuel Blixen, der 13 Jahre politischer Gefangener aus der Bewegung MLN-Tupamaros war, stellt auf einer gut besuchten Veranstaltung sein neues Buch »Verschwundene« vor, gemeinsam mit seinem Mitautor, dem Menschenrechtsaktivisten Nilo Patiño. Sie haben mit einer Arbeitsgruppe jahrelang alle verfügbaren Unterlagen gesichtet. Sie beschreiben die Omertà, das mafiaähnliche Schweigen der Militärs, und deren Versuche, das Auffinden der Überreste der Verschwundenen zu sabotieren und hinauszuzögern. Und sie präsentieren zwei wichtige Schlussfolgerungen ihrer Recherche.

Erstens: Es waren nicht einzelne Militärs, die ihrem Sadismus freien Lauf ließen, sondern Befehle von ganz oben, die das Schicksal der Gefangenen besiegelten. Das Verschwindenlassen wurde vom höchsten Militärbefehlshaber angeordnet. Zweitens: Es gab seit dem Ende der Diktatur noch nie den politischen Willen, die Verschwundenen zu finden. Kein Präsident, egal ob rechts oder links, hat dies jemals angeordnet. Samuel Blixen sieht dafür nur zwei mögliche Gründe: Angst oder Komplizenschaft. Er schließt sich der Forderung der Angehörigen der Verschwundenen an, dass diese Aufklärung nun endlich stattfinden muss.

Aufarbeitung sabotiert – auch vom Linksbündnis

2024 wurde in Uruguay ein neuer Präsident gewählt. In der Stichwahl Ende November konnte sich Yamandú Orsi durchsetzen. Nach fünf Jahren rechter Regierung stellt ab März also wieder das linke Bündnis Frente Amplio den Präsidenten. Ob Orsi etwas zur Diktaturaufarbeitung unternimmt, wird sich zeigen. Er gilt als politischer Zögling von Pepe Mujica.

Mujica hat sich wegen seiner fortgeschrittenen Krebserkrankung von der politischen Bühne verabschiedet. Leider hat der international bei Linken so beliebte Ex-Präsident aber im Dezember noch einmal zugunsten der Militärs interveniert. Seine Frau Lucía Topolansky ging mit Verdächtigungen an die Öffentlichkeit, ehemalige politische Gefangene hätten vor Gericht Falschaussagen gegen Militärs gemacht, aus Rachegründen, um sie ins Gefängnis zu bringen. Pepe Mujica unterstützt seine Frau bei diesen Diffamierungen. Dagegen gab es sofort Erklärungen, nicht nur von den Angehörigen der Verschwundenen, sondern auch vom Gewerkschaftsdachverband PIT-CNT und von der Frente Amplio. Der für Diktaturverbrechen zuständige Sonderstaatsanwalt wies die Anschuldigungen Topolanskys kategorisch zurück.

Die Militärs nahmen die Steilvorlage aber dankbar auf, um einmal mehr alle Prozesse in Zweifel zu ziehen und die Umwandlung von Haftstrafen in Hausarrest für verurteilte Täter aus ihren Reihen zu fordern. Eine Initiative, alle Haftstrafen für über 65-Jährige in Hausarrest umzuwandeln, hatte Pepe Mujica bereits früher unterstützt. Von dieser Regelung würden vor allem die wegen Menschenrechtsverbrechen in der Diktatur Verurteilten profitieren. Eine Entlassung der wenigen verurteilten Militärs, die ohnehin unter privilegierten Bedingungen einsitzen, wäre ein weiterer Schritt in Richtung Straffreiheit – den die Menschenrechtsbewegung in Uruguay hoffentlich verhindern kann.

Auch dafür sind die vielen Gedenkinitiativen wichtig. Eine besondere Veranstaltung organisierte die Gewerkschaft der Universitätsangestellten AFFUR auf der Straße vor ihrem Büro. Mit Ständen und kulturellen Darbietungen wollte sie die Verschwundenen nicht nur als Opfer ehren, sondern vor allem die Erinnerung an ihre Kämpfe lebendig halten. Flugblätter mit den Fotos und Geschichten konnten mitgenommen werden, und wer nicht so viel Papier einsammeln wollte, bekam ein Zettelchen mit einem QR-Code, der zu den gesammelten Lebensgeschichten führt. Angesichts des eher hohen Altersdurchschnitts bei dieser Veranstaltung fragte ein Freund traurig, ob dieses Thema denn nur noch die Überlebenden interessieren würde.

Dass dies nicht so ist, zeigte sich beim Gay-Pride »Marcha del Orgullo«, der CSD-Demo in Montevideo. Am Rande dieser riesigen Party-Demo mit hauptsächlich jungen und sehr jungen Teilnehmer*innen hatten sich die Angehörigen mit den Plakaten der Verschwundenen aufgestellt. Sie wurden von den Vorüberziehenden mit großem Respekt, mit Applaus, mit Parolen oder auch Schweigen begrüßt – und von vielen mit erhobenen Fäusten. Die Paradewagen machten an dieser Stelle die Musik aus, und auf einem Wagen der Transbewegung hielten die Mitfahrenden ihrerseits Fotos von Verschwundenen hoch. Eltern zeigten auf die Schilder und erklärten sie ihren Kindern. Das »Nie wieder« hat in Uruguay eine echte Basis.