Die torpedierte Revolution

Im Sudan herrscht Krieg, doch der Widerstand gegen die Militärs geht weiter

Von Saskia Jaschek

Seit dem Morgen des 15. April kommt es in der Hauptstadt Khartum sowie in weiteren Städten zu heftigen Kämpfen zwischen dem sudanesischen Militär (Sudanese Armed Forces, SAF) und den paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF).

Im Oktober 2021 hatten die von General Abdelfattah al-Burhan geführten SAF und die unter dem Kommando von General Mohamed Hamdan Dagalo, genannt Hemetti, stehende RSF gemeinsam gegen die damalige Zivilregierung geputscht und diese aufgelöst. Mittlerweile konkurrieren beide Fraktionen um die Macht im Land. Sie kontrollieren weite Teile der Wirtschaft und haben weitreichende Verbindungen: Al-Burhan zu den Islamist*innen der National Congress Party, der Regierungspartei des ehemaligen Langzeitdiktators Omar al-Bashir, die al-Burhan nach dem Putsch zu Teilen reinstalliert hatte. Außerdem steht er dem ägyptischen Machthaber Abdel Fatah El-Sisi nahe, der 2013 ebenfalls durch einen Militärputsch an die Macht gekommen war. Hemetti dagegen kooperiert mit der russischen Söldnergruppe Wagner sowie mit dem libyschen Milizenführer Khalifa Haftar. Mit Saudi-Arabien pflegen beide gute Kontakte.

Die Rolle der Widerstandskomitees

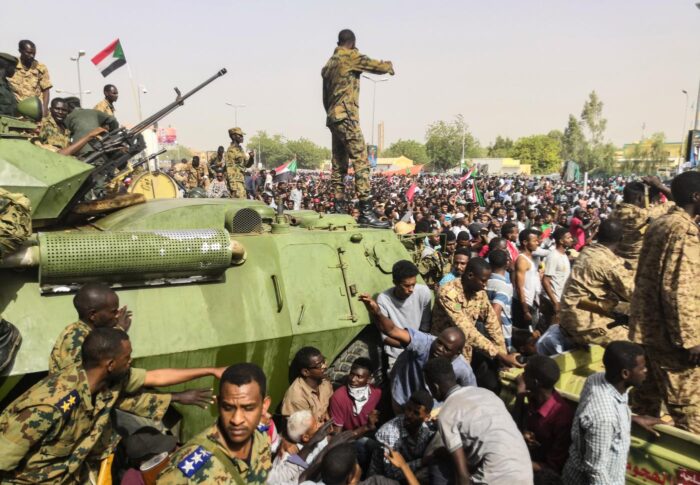

Im Dezember 2018 kam es landesweit zu Protesten. Ursprünglich gegen eine Erhöhung der Brotpreise gerichtet, weiteten sich die Aufstände schnell zu Anti-Regime-Protesten bis nach Khartum aus. Über Monate protestierten immer mehr Menschen friedlich gegen die islamistische Diktatur. Im April 2019 durchbrachen die Revolutionär*innen die Absperrungen zum Hauptquartier des Militärs im Zentrum von Khartum und versammelten sich dort. Dies war der Beginn einer dreimonatigen Sitzblockade. Nur wenige Tage später wurde Omar al-Bashir vom Militär abgesetzt. Schon damals hatte das Militär versucht, einen neuen Präsidenten zu stellen. Doch die Revolutionär*innen weigerten sich, eine weitere Militärregierung anzunehmen, und führten ihren Protest fort. Der benannte Präsident wurde wieder abgesetzt.

In der Zwischenzeit hatte sich die Versammlung zu einer gelebten Utopie des demokratischen Raumes entwickelt. Aus dem ganzen Land waren Menschen angereist, Zehntausende blieben Tag und Nacht dort. Zelte wurden errichtet, Lebensmittel und medizinische Versorgung organisiert, Bühnen für Vorträge und Barrikaden zum Schutz gebaut. Der Totalitarismus, der 30 Jahre lang den öffentlichen Raum beherrscht hatte, wurde durch Pluralismus und gegenseitige Hilfe ersetzt.

In dieser Zeit verfestigten sich auch die Strukturen der Widerstandskomitees. Das sind nachbar*innenschaftliche Basisorganisationen, die seit Beginn der Revolution den Widerstand organisieren. Sie planten Proteste und Routen, starten Aufklärungskampagnen und beobachten politische Entwicklungen. Darüber hinaus übernahmen sie logistische Aufgaben in ihren Nachbar*innenschaften, etwa die Beschaffung und Verteilung von mangelnden Gütern. Mittlerweile gibt es mehr als 5.000 Widerstandskomitees im ganzen Land. Seit der Revolution übernehmen sie durch ihre Vernetzung und lokale Verwurzelung viele Aufgaben des weitgehend abwesenden Staates.

Viele ihrer Mitglieder sind jung und haben sich im Zuge der Revolution politisiert.

Viele ihrer Mitglieder sind jung und haben sich im Zuge der Revolution politisiert. Doch die Mitgliedschaft ist grundsätzlich offen: Mitmachen kann, wer nicht dem staatlichen Sicherheitsapparat angehört. Es sind alle Altersgruppen, Bildungsschichten und Geschlechter vertreten. Durch ihre demokratische Entscheidungsfindung praktizieren sie eine aktive Staatsbürger*innenschaft – ein Privileg, das zuvor nur einer kleinen Elite des Zentrums vorbehalten war.

Auch jetzt, inmitten des Krieges übernehmen die Komitees lebenswichtige Aufgaben. Sie kundschaften die Routen aus, die Menschen die Flucht aus den umkämpften Vierteln ermöglichen. Zugleich halten sie die notwendige Versorgung aufrecht, indem sie Medikamente und Lebensmittel zu den verbleibenden Einwohner*innen bringen. Außerdem haben sie die Kampagne »Nein zum Krieg« gestartet. Man findet den Slogan gesprüht auf Stadtmauern, in revolutionären Gesänge, es gibt auch Proteste und Aktivismus in den Sozialen Medien. Sie stellen sich klar gegen beide Kriegsparteien und erinnern an die Verbrechen beider Generäle.

Eines dieser Verbrechen ist das Massaker vom Juni 2019. Damals hatten Militär und RSF gewaltsam die Versammlung vor dem Hauptquartier aufgelöst. Offiziellen Zahlen zufolge töteten die Militärs mindestens 120 Menschen. Funde von Massengräbern lassen allerdings auf eine sehr viel höhere Zahl schließen. Bis heute wurde das Massaker nicht juristisch aufgearbeitet. Trotz dieser Gewalt gab es schon kurz darauf wieder Massenproteste. Letztlich lenkte das Militär ein. Es kam zur Unterzeichnung eines Machtteilungsabkommens zwischen der zivilen Koalition der Forces of Freedom and Change (FFC) und dem Militär.

Nach einer zweijährigen Übergangsphase sollten Wahlen stattfinden. Kurz bevor das Militär seine Macht vollständig an die Zivilregierung hätte übergeben müssen, kam es zum besagten Putsch im Oktober 2021.

Der Putsch belebte den Widerstand sofort. Noch am selben Tag bildeten sich Massenproteste. Die Widerstandskomitees gaben »drei Neins« als Leitmotiv vor: Nein zur Legitimierung, nein zur Partner*innenschaft, nein zu Verhandlungen mit den Putschisten. Immer wieder wiesen die Widerstandskomitees auf den Genozid in Darfur und die weiteren grausamen Verbrechen von RSF und SAF hin.

Sie forderten eine fudamentale Veränderung des Sicherheitsapparates: Neben der Auflösung der RSF und anderer Milizen wollten sie eine grundlegende Reformierung des Militärs, das heißt die Zerschlagung islamistischer Strukturen sowie die Professionalisierung und ein Ende ihrer ökonomischer Verbindungen.

Die Rolle des Westens

Doch anstatt die Komitees ernsthaft in politische Prozesse und Entscheidungen mit einzubeziehen, orientierten sich die politischen Eliten in der FFC, mit Unterstützung westlicher Diplomat*innen, an Realpolitik. Die Revolutionär*innen wurden in diesem Zuge als junge Radikale denunziert. Ihnen wurde vorgeworfen, ideologiegeleitet zu sein und keine politische Erfahrung zu haben. FFC und internationale Vermittler*innen waren überzeugt, ein Abkommen aushandeln zu können, das eine Eingliederung der RSF in die SAF und eine freiwillige Abgabe der Wirtschaftsteile beider Parteien beinhaltete. Verzögerungen der Unterzeichnung und gegenseitige verbale Angriffe der Generäle waren die Folge.

Anstatt die Komitees in politische Prozesse mit einzubeziehen, orientierten sich die politischen Eliten, mit Unterstützung westlicher Diplomat*innen, an Realpolitik.

Volker Perthes, der Leiter von Unitams, der UN-Mission im Sudan, sagte laut Bericht des Guardian, es habe keine Frühwarnsignale für diesen Krieg gegeben. Dabei hatten in den vergangenen Monaten politische Beobachter*innen immer wieder vor einer Eskalation gewarnt. Spätestens, als Hemetti im März 2023 rund 700 Rekruten angeblich zu Übungszwecken in die Hauptstadt verlegte, hätte dies eine Warnung sein müssen. Statt auf die Forderungen der Basisorganisationen einzugehen, hatten westliche Diplomat*innen auf die politisch exklusive FFC gesetzt und weiterhin auf eine schnelle Unterzeichnung des Abkommens gedrängt.

Dies ist nur die Fortsetzung der kolonialistischen Politik, die die internationale Staatengemeinschaft in den vergangenen Jahren betrieben hat. Gut dokumentiert ist der sogenannte Khartum-Prozess von 2014: Um Geflüchtete bereits vor dem Mittelmeer abzuwehren, unterzeichneten 58 Staaten der Europäischen Union und der Afrikanischen Union – darunter autoritäre Regime wie Sudan und Eritrea – ein Abkommen, das Grenzkontrollen garantieren sollte. Im Sudan wurde dafür mit den RSF kooperiert, die dort die Grenzen »sicherten«. Ihre bereits weit bekannten Menschenrechtsverletzungen waren kein Hindernis für eine Kooperation. Auch der Goldschmuggel der Wagner-Gruppe, mit dem unter anderem der Angriffskrieg in der Ukraine finanziert wird, war bekannt, führte international aber kaum zu einem Echo.

Wie es weitergeht, ist ungewiss. Die Menschen im Sudan hoffen auf ein baldiges Ende der Kämpfe, ebenso wie die Nachbarstaaten, die die Destabilisierung der gesamten Region fürchten. Doch selbst wenn es zu einer vorläufigen Einigung kommt, bleibt fraglich, wie ein dauerhafter Frieden aussehen soll.

Teile der sudanesischen Diaspora haben indes in einem Aufruf an die Zivilgesellschaft und politische Entscheidungsträger*innen eindeutige Forderungen kommuniziert: Es gelte, alle Schlupflöcher zur Unterstützung des Krieges im Sudan zu schließen und sich geschlossen für eine sofortige Beendigung der Kämpfe einzusetzen. Zudem fordern sie eine Durchsetzung der Genfer Konvention, die Errichtung humanitärer Korridore sowie die Sicherung von Fluchtwegen innerhalb und außerhalb des Sudans.